日本の厳しい現状を実感させられる資料が公表されました。

令和4年第2回経済財政諮問会議で発表された内閣府の資料は、35歳から54歳の働き盛り世帯の所得が大幅に減少していることが如実に示されています。

今回は、この経済財政諮問会議の資料を用いて日本の問題を皆さんと確認していきたいと思います。

日本全体の世帯所得分布の推移

経済財政諮問会議で公表された資料のうち、まずはこのグラフをご覧下さい。

(出所 令和4年第2回経済財政諮問会議「我が国の所得・就業構造について」)

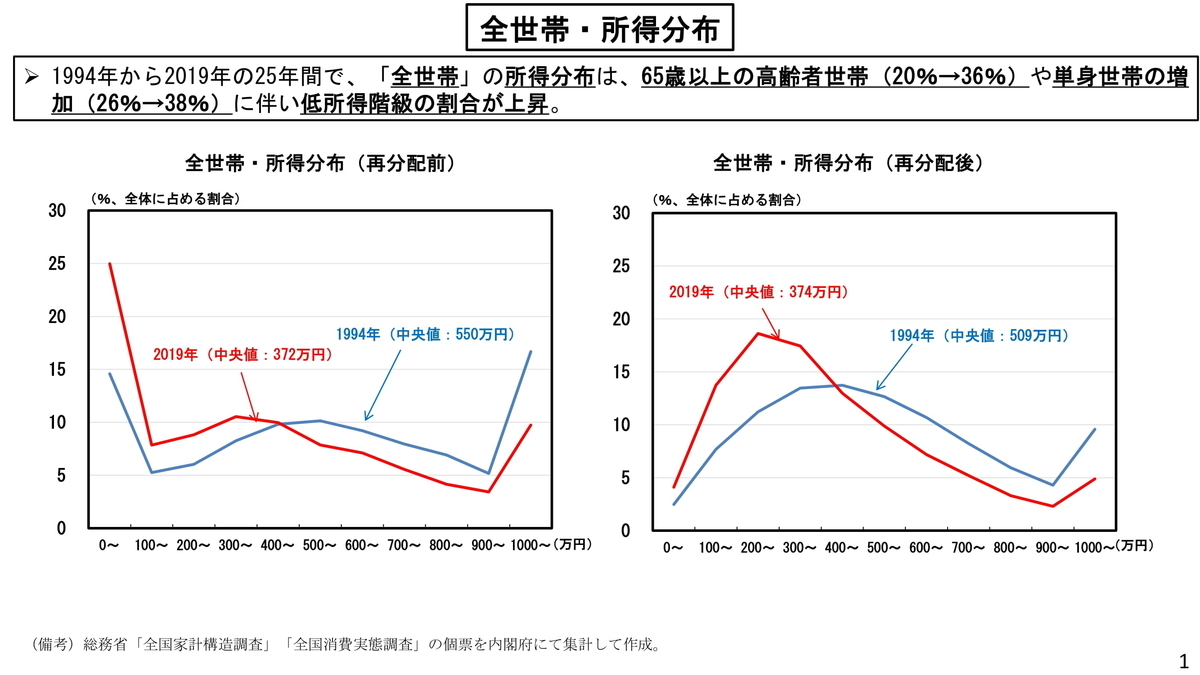

これが日本の全世帯の所得分布の長期推移です。1994年から25年経ち、日本の全世帯の所得分布(再分配前)は中央値が550万円から372万円まで178万円低下しました。率にすると▲32%です。

再分配後(主に年金や児童手当等の社会福祉給付後)でも1994年の509万円から2019年の374万円まで135万円低下(率にして▲26%)しています。

この要因を内閣府は「65歳以上の高齢者世帯(20%→36%)や単身世帯の増加(26%→38%)に伴い低所得階級の割合が上昇」と説明しています。

世代別世帯所得分布

では次に世代別の世帯所得分布を見ていきましょう。

(出所 令和4年第2回経済財政諮問会議「我が国の所得・就業構造について」)

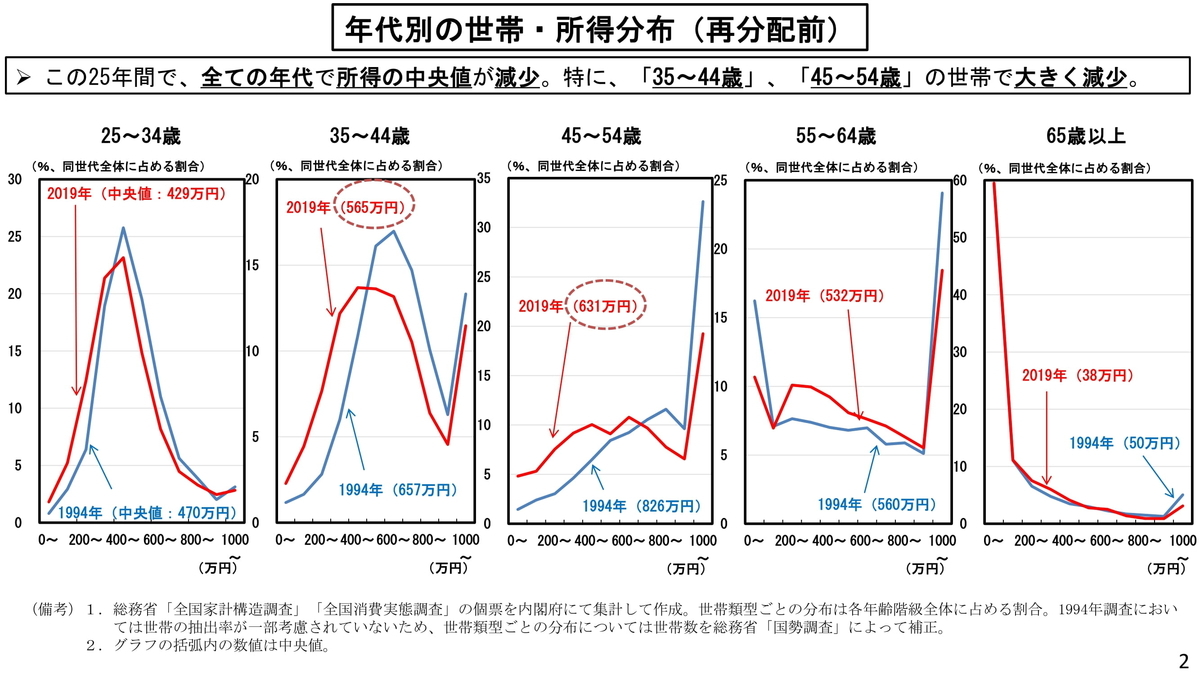

新卒時の初任給の引上げや若年層の給与引き上げ等がなされてきたはずの25~34歳の世代でも世帯所得の中央値は41万円低下しています。これは、所得が比較的低い200万円台の割合が増えており、非正規雇用の世帯の割合が大きく上昇していることが主な要因と分析されています。

そして、いわゆる「就職氷河期」世代を含む35~44歳の世代では世帯所得の中央値が104万円減少し、45~54歳の世代では184万円減少しています。

これでは、子供が減少していく理由も理解できるというものではないでしょうか。先立つもの(おカネ)が無ければ、結婚も子育ても出来ません。

就職氷河期世代の動向

では、過去から問題視されてきた就職氷河期世代の動向はどうでしょうか。

(出所 令和4年第2回経済財政諮問会議「我が国の所得・就業構造について」)

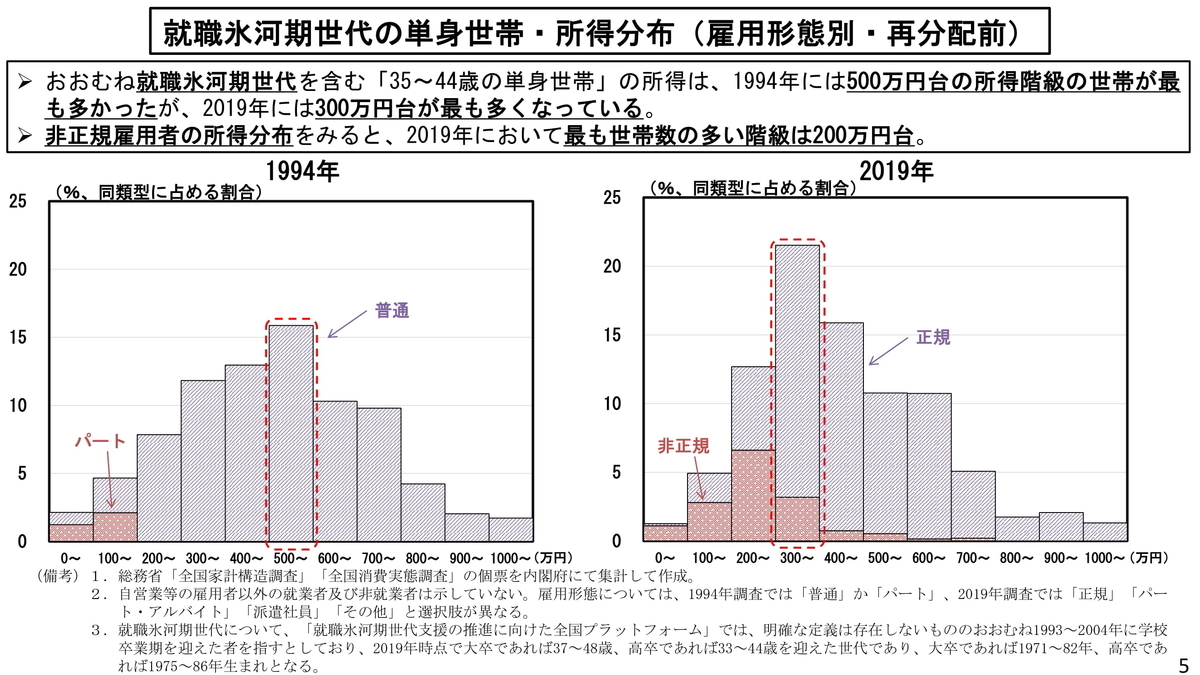

就職氷河期世代を含む「35~44歳の単身世帯」の所得は、1994年には500万円台の所得階級の世帯が最も多かったものの、2019年には300万円台が最も多くなっていることが上記グラフで如実に示されています。

非正規雇用者が多くなり、そして正規雇用者でも所得が低下してきているということです。

所得の分断化傾向

次に子育て世代である49歳以下世帯の配偶者所得についても確認していきましょう。

(出所 令和4年第2回経済財政諮問会議「我が国の所得・就業構造について」)

1994年と2019年の違いは、2019年の「夫婦のみ世帯」を見ると分かるように、夫婦のみ世帯では正規雇用の配偶者が顕著に増加しています。

夫婦と子世帯も配偶者の正規雇用者は増加しており、今後は世帯において配偶者が正規雇用か非正規雇用かで世帯所得が二分化されていくことが想定されます。

但し、全体で見れば前述の通り、世帯所得の中央値は低下してきているのです。

所見

この経済財政諮問会議では、岸田首相が「ライフステージに応じたきめ細かな人への投資に取り組む」と強調したと報道されています。

そして、諮問会議の民間議員は「人材育成、子育て支援、働き方改革を一体として進める必要がある」と訴えた模様です。民間議員の提言では「若年期(25~34歳)では、全体として所得が伸び悩む中で単身化が進行。共働き世帯が増加し、世帯所得は増加したが、所得が低い層を中心に子どもを持たない世帯の割合が大きく上昇。いわゆる就職氷河期世代を含む 35~44 歳では単身世帯の多くが年収300万円の壁に直面。夫婦の所得も総じて伸び悩んでいる。」とまで指摘しています。

所得を増やすためにも人材投資を行うこと、転職を容易とする社会制度を整えること(解雇規制の緩和ではない)、場合によっては非正規雇用を禁止すると共に働き方自体は柔軟にすること等を、日本全体で真剣に考えるべきでしょう。どんなに遅くてもやらないよりはマシです。

我々は、このような状況になっていることに対して、政府や企業にもっと怒っても良いのではないでしょうか。